Richtig gelesen – Statistiken. Über Ost/West-Journalist:innen. Die gab es bislang nicht. Bislang blieb alles auf der Ebene des Diskurses, dem Fingerzeig auf blinde Flecken, auf der Basis eines Gefühls, für die einen klarer, für die anderen diffuser.

Klar, es gibt Erhebungen über den Anteil an ostdeutschen Führungskräften und Hochschulrektoren, es gibt semantische Untersuchungen zu den Themenfeldern, über die im Zusammenhang mit Ostdeutschland berichtet wird, oder darüber, wie stark man sich als west- bzw. ostdeutsch identifiziert, was als trennend empfunden wird – sowohl allgemein als auch mit Fokus auf die Nachwendegeneration. Und zumindest Indizien, dass das Empfinden, nicht gemeint oder nur „mitgemeint“ zu sein in vielen journalistischen Veröffentlichungen, zu einer teilweisen Entfremdung des ostdeutschen Publikums gegenüber „den Medien“ führt.

Darum habe ich einfach mal angefangen – fürs „Medium Magazin“ fragte ich bei den großen deutschen Journalistenschulen nach und in Regionalmedienhäusern in den ostdeutschen Bundesländern. Die Ergebnisse sind ernüchternd.

Besonders unter den jüngeren in Ostdeutschland geborenen Journalist:innen wird derzeit sichtbar: Das Rumoren wird spürbar lauter. Doch wie stark sind sie in der Branche überhaupt vertreten? Die Zahlen, die die Journalistenschulen auf unsere Bitte zusammengestellt haben von 1991 bis heute, sind ernüchternd: Auf 45 oder 18 oder 30 Westdeutsche (bzw. Nicht-Ostdeutsche) kommen mal null, mal einer, mal zwei Ostdeutsche.

Hier die Zahlen – Obacht, ist ein Riemen, drunter geht’s weiter:

Der Familienvermögensunterschied zwischen Ost und West dürfte ein wesentlicher Grund für das Gefälle sein. SWR-Kollegin Katharina Thoms („Mensch Mutta„) und Marie Sophie Schiller („Ost – eine Anleitung„) erzählen beide, wie sie irgendwann verwundert feststellten, dass es bei anderen ihrer Generation aus dem Westen nicht selbstverständlich gewesen sei, nach der Schule finanziell auf eigenen Füßen stehen zu müssen. Ex-Krautreporter und Neu-Zeit-Ost-Redakteur Josa Mania-Schlegel (#wirsindderosten) sagt, sein Einstieg in die Branche sei nur möglich gewesen “weil mir mein West-Opa eine Art Praktikumsgehalt gezahlt hat”.

Wenn man bedenkt, dass die Journalistenschul-Absolvent:innen eher in die großen überregionalen Redaktionen gespült werden, sollte das Zahlenverhältnis oben nachdenklich stimmen.

Und dann sind da noch die regionalen Medienhäuser der ostdeutschen Länder. Auch hier ist seit der Wende Luft nach oben, wie unsere Umfrage zeigt. Die Chefredakteure, die von den gut 30 angefragten Zahlenmaterial beisteuerten, betonen, dass es vor allem um Regionalkompetenz gehe – weniger um Ost/West. Aber: “Es gibt nach wie vor in Ost und West unterschiedliche Interessen an bestimmten Themen“, sagt etwa Hartmut Augustin von der Mitteldeutschen Zeitung. „Das richtig einzuschätzen und in der journalistischen Praxis dann umzusetzen, erfordert schon eine besondere Expertise.“

Hier die Übersicht, geordnet nach Hierarchieebenen:

Dieser Anspruch ähnelt der Motivation, mit der Marie-Sophie Schiller ihren Interviewpodcast betreibt: Im besten Fall wolle sie westdeutsche Journalistinnen, Multiplikatoren, Entscheider sensibilisieren. “Ich bin mir nicht sicher, dass heute irgendwer die ganze Tragweite abschätzen kann, was in den letzten 30 Jahren passiert ist”, sagt sie. “Und ich glaube nicht, dass die Dimension dessen bislang hinreichend erklärt ist.” Vor allem aber wolle sie verhindern, “dass der Osten nach den Landtagswahlen und den Jubiläumstagen wieder vom Radar verschwindet”.

Fangen wir also an.

Zählen wir mal durch.

Und tauschen uns aus, buchstäblich.

Es tut uns allen gut.

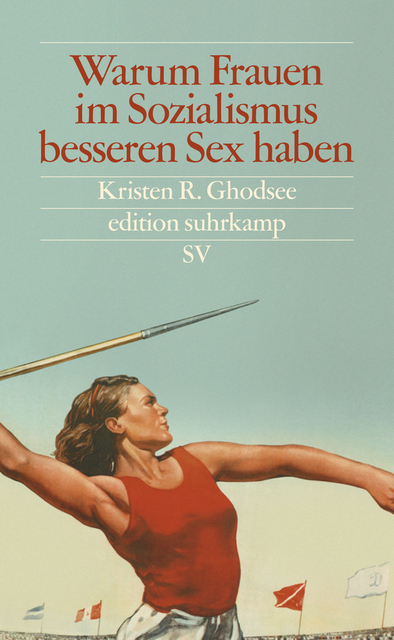

Nun, 140 Jahre später, legte die US-Kulturanthropologin Kristen R. Ghodsee so etwas wie die Fortsetzung vor – für unsere Gegenwart. Auch wenn es bei einer US-Autorin verblüffen mag, Ghodsees Innenperspektive ist gründlich: Als der Eiserne Vorhang fiel, war sie 20, reiste durch Europa – und blieb. Seither forscht sie zu sozialistischem Alltag, hat lange in Bulgarien, wiederholt in Ostdeutschland gelebt und gearbeitet. Auch deshalb schlägt sie so gelungen den Bogen von der Russischen Revolution 1917 bis zu den Millenials heute, vom Staatssozialismus nach Ostblock-Bauart (“Den möchte wirklich keiner zurück”, sagte sie im Gespräch) bis zu sozialistischen Politikideen von Bernie Sanders, AOC oder Kevin Kühnert.

Nun, 140 Jahre später, legte die US-Kulturanthropologin Kristen R. Ghodsee so etwas wie die Fortsetzung vor – für unsere Gegenwart. Auch wenn es bei einer US-Autorin verblüffen mag, Ghodsees Innenperspektive ist gründlich: Als der Eiserne Vorhang fiel, war sie 20, reiste durch Europa – und blieb. Seither forscht sie zu sozialistischem Alltag, hat lange in Bulgarien, wiederholt in Ostdeutschland gelebt und gearbeitet. Auch deshalb schlägt sie so gelungen den Bogen von der Russischen Revolution 1917 bis zu den Millenials heute, vom Staatssozialismus nach Ostblock-Bauart (“Den möchte wirklich keiner zurück”, sagte sie im Gespräch) bis zu sozialistischen Politikideen von Bernie Sanders, AOC oder Kevin Kühnert.